المقدمة :

خلف جدران المستشفيات البيضاء، تختلط أصوات الأجهزة والصفير المنتظم بقلق العائلات المنتظرة. كلهم يبحثون عن جملة واحدة من الطبيب: الحالة مستقرة ؟ .لكن، هل تكون هذه الحقيقة دائمًا؟

بين ثقة يضعها الناس في الأطباء، وملفات قد لا تُفتح أبدًا، يظل السؤال حاضرًا: هل يموت أحباؤنا لأن المرض أقوى من الجسد، أم لأن الإهمال سبق العلاج؟

هذا التحقيق يفتح بابًا على ما يُخفى وراء الستائر البيضاء: شهادات لعائلات دخلت المستشفى محمّلة بالرجاء، وخرجت بجثث وأسئلة لا تنتهي. هنا لا نتحدث عن قَدَر محتوم، بل عن أخطاء وإهمال يمكن أن يتحول إلى موت مجاني، وعن منظومة صحية تجعل من غرفة العلاج مسرحًا لفقدانٍ لا يبرره سوى غياب المحاسبة.

شهادة تكشف ما وراء الصمت .

لم يكن أحد يتوقع أن عملية قسطرة بسيطة، أجريت في أحد المستشفيات، ستتحول إلى بداية رحلة موت غامضة.العملية سارت بشكل جيد، والدعامة رُكبت كما يجب، والحالة كانت مستقرةى ، إلى درجة أن ابن المريض صوّر والده في فيديو قصير، يتحدث فيه بهدوء ويبدو في صحة ممتازة. لكن، وفي أقل من أربع وعشرين ساعة، انقلب كل شيء.

بصوت مثقل بالوجع، يخرج حديث الابن مختنقًا بغصّة تكاد تخنقه، ملامحه مرآة للبؤس والحسرة، وكأنها تصرخ بالعجز؛ عجزه عن أن يكون شاهدًا على ما جرى لوالده، أو حتى أن يعرف حقيقة ما حدث له بالضبط.

يقول الابن فادي) اسم مستعار ( : )في اليوم التالي فقط للعملية، لاحظنا أن حالة والدي تدهورت فجأة. كنا نبحث عن تفسير، لكن الأطباء أكدوا لنا أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق. لاحقًا قالوا إنهم أجروا له صورة مقطعية للرأس ولم يجدوا شيئًا، لكن هذه الصورة لم تكن أصلاً كافية للكشف عن جلطة دماغية. لم يخبرنا أحد بما يحدث، وكل شيء بدا وكأنه محاولات لطمس الحقيقة(.

حين نُقل المريض إلى تونس، كانت الصدمة أكبر: جلطة دماغية كبيرة، يُرجَّح أنها نتيجة لزيادة في جرعات أدوية السيولة. خلال أيام فقط، فقد الأب حياته.

ويكمل فادي : عندي فيديو يوضح كيف كان يتكلم بشكل طبيعي بعد العملية، وفيديو آخر يبين تدهوره المريع بعد يوم أو يومين. الفرق بين المشهدين يكفي ليؤكد أن ما حدث لم يكن قضاءً وقدرًا، بل نتيجة تقصير واضح وإهمال طبي فادح.

لكن المأساة لم تتوقف هنا؛ فادي قرر اللجوء إلى القانون ، قدّم شكوى رسمية للنيابة وطالب بالملف الطبي لمراجعة الإجراءات العلاجية التي خضع لها والده، لكن المفاجأة أنهم لم يتسلموا إلا ورقة خروج، مجرد ورقة ليست ملفًا طبيًا ولا تشرح شيئًا ، الطب الشرعي تدخّل وأكد أن ما قُدّم لا يُعتبر ملفًا طبيًا، فطالب به مجددًا، لكن الرد جاء بالإنكار. قسم الأرشيف يقول شيئًا، قسم العناية يقول شيئًا آخر، وكل طرف يرمي المسؤولية على الآخر.

هنا تبرز الأسئلة: لماذا يُخفى الملف الطبي؟ ماذا يوجد بين صفحاته ليجعل المستشفى بأكملها تتنصل من المسؤولية؟

كما أكد فادي أنه لو كان الملف سليمًا وخاليًا من الأخطاء، لسلموه ببساطة وبرّؤوا أنفسهم أمام العدالة ، لكنهم أخفوه، وهذا في حد ذاته دليل على وجود جريمة من وجهة نظر فادي ، فحسب حديثه، الملف يحتوي على الحقيقة ، وأكد أن الحقيقة التي يخشونها هي الإهمال الكبير، والأدوية الخاطئة، والإجراءات المتأخرة.

أما التقرير الطبي القادم من تونس فقد أكد ما حاول التقرير المحلي إنكاره: جلطة كبيرة في الدماغ، بينما التقرير الأول كتب ببساطة: دخل في غيبوبة :هنا يتساءل فادي وهو يسرد ويسترجع هذه الذكريات المؤلمة:هل يمكن أن يختصروا مأساة إنسان وحياة كاملة بكلمة واحدة: غيبوبة؟ أليس في ذلك تدليسًا صريحًا للحقيقة، دون التوضيح لسبب الغيبوبة؟

اليوم، وبعد مرور الوقت، ما زالت المماطلات القانونية مستمرة، وما زال الملف الطبي مفقودًا. لكن فادي يؤكد أنه لن يتراجع ، وأن القضية بالنسبة له ليست فقط قضية وفاة، بل قضية جريمة واضحة، وتواطؤ من أطراف متعددة، وإهمال وتنصل من المسؤولية ، أوضح أن هناك إهمالًا واضحًا من الطاقم الطبي، وأدوية أُعطيت بشكل خاطئ، والإجراءات التي اتُخذت بعد تدهور حالته لم تكن مناسبة، وليست مجرد مضاعفات طبيعية ، المسؤول المباشر عن المتابعة كان أخصائي القلب، الذي كان يتابع حالة والده عن طريق الهاتف من مستشفى آخر، دون أن يحضر شخصيًا.

مؤكد أن كل الدلائل والوثائق متوفرة لدعم الشكوى، وأن المسؤول المباشر للطبيب يتحمل كامل المسؤولية، إذ كان يشرف على الحالة عن بُعد، وكان هناك تخاذل من الأقسام المعنية في المستشفى.

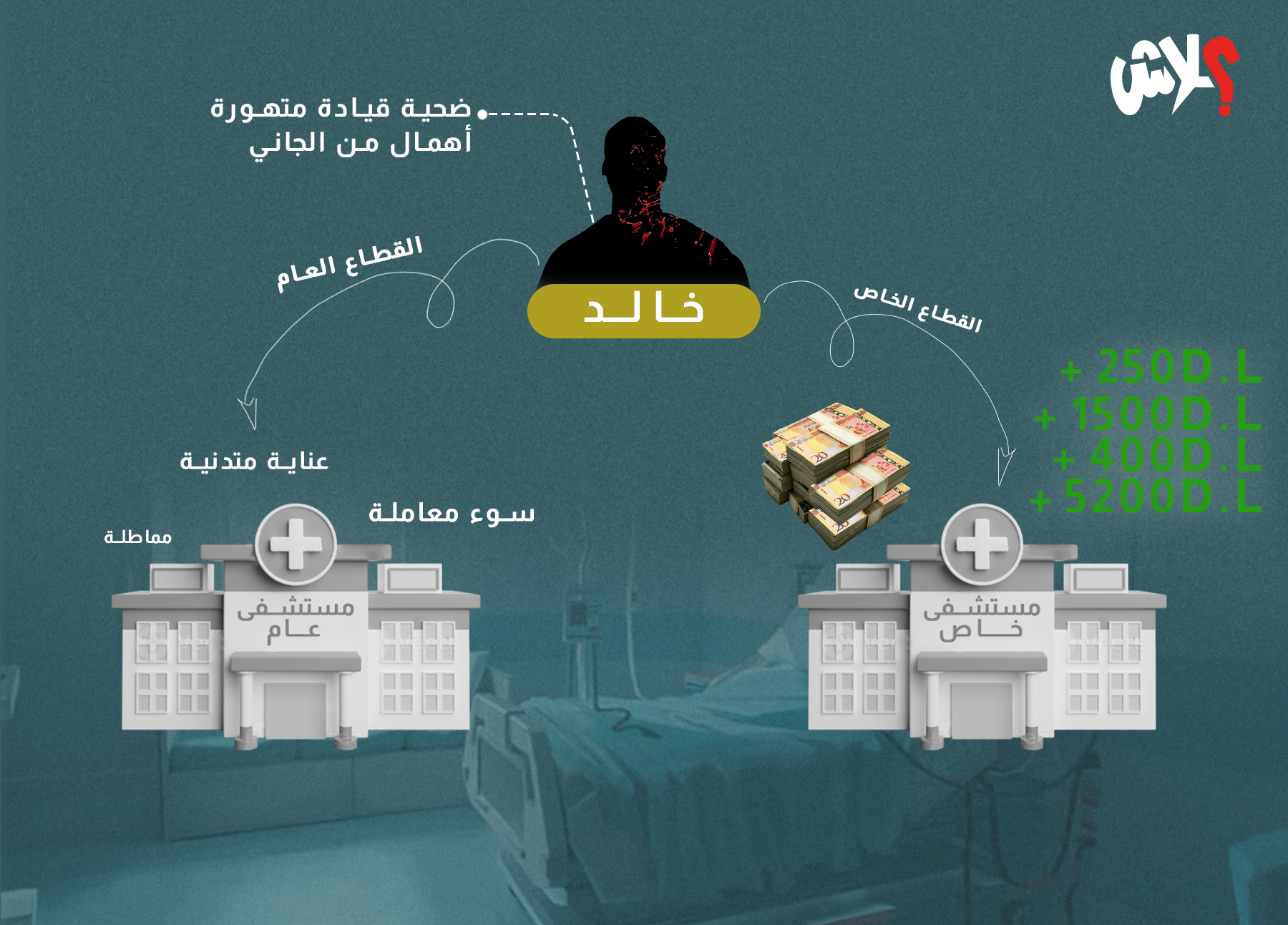

حادث سير وإهمال طبي.

وإذا كانت تفاصيل الحالة الأولى قد كشفت عن إهمال داخل جدران المستشفى، فإن المشهد لا يختلف كثيرًا عندما ننتقل إلى حالة أخرى.

هذه المرة لم يبدأ الإهمال من المستشفى فقط، بل من لحظة الحادثة نفسها. ففي التاسع من أغسطس، انقلبت حياة خالد ) إسم مستعار ( رأسًا على عقب عندما صدمته سيارة مسرعة وهو يحاول عبور الطريق. سقط أرضًا مصابًا بتورم في الرأس وخلع في الكتف، فيما لم تلتفت السيدة التي تسببت بالحادث إليه، تاركة المارة وحدهم يتولون إسعافه.

نُقل إلى المستشفى العام، لكنه لم يجد سوى نظرات عابرة، لم تمتد يد لتفحصه، ولم يُتخذ أي إجراء يُذكر. خرج محمّلًا بوجعه، ليُعاد إلى بيته وهو يعاني من ألم ينهش جسده ودوخة تتصاعد كل دقيقة ، ومع ازدياد الألم، الذي بلغ حدًّا لا يُطاق والجسد يئن والدوخة تكاد تسقطه أرضًا في كل خطوة، حمل ما تبقّى من أمل بداخله وتوجّه إلى مستشفى خاص، اعتقد أن دفع المال سيكون جواز عبور إلى رعاية أفضل، إلى اهتمام مختلف، إلى معاملة تليق بإنسان يتألم.

لكن ما واجهه هناك كان صادمًا. الأمل الذي حمله معه انكسر على عتبة الإهمال، إذ لم يكن الاستقبال مختلفًا عن المستشفى العام. الوجوه هي ذاتها، النظرات الباردة نفسها، واللامبالاة التي تغرز سكاكينها في أعصابه قبل جسده. كان يتحدث بوجع مكتوم وغضب ظاهر، وكأن صوته يصرخ حسب وصفه : حتى بفلوسي… مش لاقي علاج!

تُرك نصف ساعة على السرير دون إسعاف، يتألم بلا حتى سؤال عن حالته ، الممرضون بلا مسؤولية، أحدهم يعتقد أن الأشعة المقطعية والأشعة السينية تُجرى معًا ، صُوِّرت كتفه بطريقة خاطئة وهو نائم بدل أن يقف، فضاعت الحقيقة خلف صور غير دقيقة ، ظل يصرخ بألمه: كتفي مخلوع يا سادة! لكن لم يُصغِ أحد. اضطر أن يأخذ يد الطبيب بنفسه ليضعها على العظمة البارزة كي يثبت إصابته.

أما التورم في الرأس، الواضح للعين، فلم يلقَ أي اهتمام. لم يتعاملوا معه كاحتمال نزيف داخلي خطير، بل كأن الأمر لا يستحق العجلة ، خرج خالد بشعور مُرّ: حتى في المستشفى الخاص، وحتى وهو يدفع المال، لا يجد الإنسان في بلاده رعاية تحفظ كرامته أو تخفف من ألمه. الإهمال واللامبالاة سيطرا على الموقف، والنتيجة كانت صادمة: عملية عاجلة في الكتف.

هذه القصة ليست مجرد حادث، بل شهادة صادمة على مأساة يومية يعيشها المرضى. مريض ينزف وجعًا جسديًا ونفسيًا، ولا يجد من ينقذه لا في المستشفيات العامة ولا أحيانًا في الخاصة. الألم الذي عانى منه لم يكن مجرد صدفة، بل انعكاسًا لإهمال مستمر، وصمت يقتل قبل أي ضربة أو دوخة أو كسر.

أصوات من الداخل .

في هذا السياق، حاولنا فهم أسباب هذا الإهمال من خلال مقابلة مع الدكتور هيثم ( إسم مستعار )دكتور تخدير ذو خبرة واسعة، حاضر في العديد من العمليات، وأجاب على أسئلة عامة حول الأخطاء الطبية. ما كشفه كان خليطًا من الصدمة والتبريرات.

يقول الدكتور هيثم : أقر بوجود أخطاء قبل وأثناء وبعد العمليات، لكنه قلّل من خطورتها، مؤكّدًا أنها غير متعمدة، وأن معظم الأمور يتم استدراكها لاحقًا.

لكن كيف يُستدرك شيء طالما أن المريض يعاني، وأن كل دقيقة تأخير تضاعف الألم؟ كيف يكون الخطأ غير مقصود بينما الواقع اليومي مليء بمعاناة حقيقية ووجع لا يُحتمل؟ هنا يكمن التناقض المذهل: من جهة، مريض يكافح الألم والخذلان، ومن جهة أخرى، رؤية طبية رسمية تُغض الطرف عن النتائج المأساوية، وكأن صوت المرضى لا يُسمع.

بحسب كلامه، الأخطاء قبل العملية غالبًا تنتج عن ضعف أو عدم أخذ التاريخ المرضي بدقة، أو عدم اطلاع المريض الكامل على حالته. أما الأخطاء أثناء العملية، فهي حسب قوله غالبًا نتيجة حساسية المريض لمادة أو دواء معين، أو إصابة أحد الأعضاء. لكنه يوضح أن الأمر عادةً يتدارك، وكأن كل ما يحدث لا يمكن أن يكون كارثيًا حسب قوله!

ويشير إلى أن الأخطاء بعد العملية تحدث بسبب إهمال المريض أو عدم متابعته، مؤكدًا أنها أخطاء غير متعمدة، وأنه لم يرَ خطأ متعمدًا نتيجة الإهمال أو حالة وفاة ناتجة عن خطأ طبي. ومع ذلك، يعترف بوجود حالات كثيرة أخذت حقها من خلال القضاء أو رفع القضايا، لكنه يصف هذه الحقوق بأنها أحيانًا: أخد حقه وبالزايد، وكأنها مجرد مسائل مالية وليس مسألة حياة أو وفاة .

كما حاول التملص من المسؤولية بالقول إن الأخطاء الناتجة عن التعب أو الضغط على الطاقم الطبي تحدث، لكن تتم محاسبة بعض المسؤولين واستدراك الأمور بزيادة عدد الأطباء، وكأن كل خلل يمكن إصلاحه بسهولة دون الإشارة إلى الضرر الحقيقي الذي قد يلحق بالمرضى ، وفي موضوع وجود متدربين يقومون بالعملية، شدد على أن العملية تتم دائمًا بواسطة أخصائي أو استشاري، وأن المتدرب لا يقوم بالعملية، لكنه اعترف ضمنيًا بوجود مساعدين أو متدربين يساعدون أثناء العملية، مما يفتح الباب لوجود أخطاء محتملة.

من كل ذلك، يظهر أن الأخطاء الطبية موجودة بالفعل، سواء قبل أو أثناء أو بعد العملية، وأن الدكتور يميل إلى التخفيف من خطورتها والتملص من مسؤولية نتائجها، حتى في الحالات التي سببت مشاكل كبيرة للمرضى، وكأن الموضوع محصور فقط في "أخذ حقه بالمال" وليس في الضرر الجسدي أو النفسي الذي قد يلحق بالمريض.

الأخطاء الطبية والإهمال في ظل قانون قديم

وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبية، يقول المحامي عدنان عصمان ابو عائشة ان القانون يُعرَّف الخطأ الطبي بأنه (كل خطأ مهني ناشئ عن ممارسة نشاط طبي يسبب ضررًا للغير، ويُعتبر الخطأ المهني إخلالًا بالالتزام وفق التشريعات النافذة أو الأصول العلمية المتعارف عليها، مع مراعاة الظروف والإمكانيات المتاحة. كما يُعد نشوء الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو الإخلال بالالتزام)

كما ان هناك فرق واضح بين الخطأ الطبي غير المقصود والإهمال الجنائي: الخطأ الطبي غير المقصود: ينشأ عن نقص الكفاءة أو تقصير غير مقصود في اتباع الأصول العلمية، مع غياب التعمد. المسؤولية هنا أساسها إخلال بالواجب المهني ، اما الإهمال الجسيم: هو التساهل الخطير الذي يؤدي إلى ضرر كبير، فيُصنَّف تحت المسؤولية التأديبية أو حتى الجنائية.

كما أنه لا توجد محاكم طبية متخصصة، والقضايا تُنظر في المحاكم العادية والقانون قديم (أكثر من 30 سنة) ولم يُحدَّث ليتماشى مع تطورات الطب الحديث وغياب نصوص واضحة لتسليم الملفات الطبية والتقارير بعد الوفاة.

ايضا غياب تمييز دقيق بين الخطأ غير المقصود والإهمال الجسيم يجعل تقييم المسؤولية متروكًا لتقدير القاضي أو الخبراء الطبيين ، هذا الوضع قد يؤدي إلى تقاعس بعض الأطراف عن أخذ حقوق المتضررين، وغالبًا ما تكون الغلبة لصالح الطبيب على حساب المريض.

كما يحق للمريض أو ذويه الاطلاع على الملف الكامل، والطبيب ملزم بالتعاون وإظهار الحالة الصحية وإبلاغ ذوي المريض إذا اقتضت المصلحة ذلك اما العقوبات فهي تتراوح بين الإنذار أو اللوم أو الخصم من المرتب أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، وقد ترتقي إلى العقوبات الجنائية والمدنية عند حدوث إهمال جسيم أو خطأ متعمد.

خاتمة

يبقى السؤال الأهم بلا جواب: من يحاسب عندما يتحوّل المستشفى من بيت شفاء إلى مسرح فقدان؟

الموت بيد الله، لكن حين يصبح نتيجة إهمال أو خطأ يمكن تفاديه، تتحوّل الفاجعة إلى جريمة صامتة. عائلات تخرج من المستشفيات محمّلة بجثث وأسئلة بلا ملفات، وجرح لا يندمل لأن الحقيقة حُجبت خلف ستائر بيضاء. الإهمال الطبي ليس مجرد حادث معزول، بل أزمة ثقة تهز أساس المنظومة الصحية. وما لم تُفتح الملفات وتُحمَّل المسؤوليات، سيبقى الخوف حاضرًا:

هل ندخل المستشفى طلبًا للحياة ، أم نخرج منه بخسارة لا تعوَّض؟

الكاتب: رباب نور

الكاتب: رباب نور